【塾長ブログ】“考える”とは何か?

こんばんは! 塾長の新井です。

今日は「“考える”とは何か?」というお話をしていきたいと思います。

大学入試改革により再来年から大学入試の枠組みが変わります。このことは多くの方が知っていることかと思います。その影響により、最近では「考える力」という言葉を耳にすることが増えてきました。

しかし、肝心の「考える力」とは何で、どのようにすれば身につくのか、という点はあまり知られていないように思います。そこで、今日はこの点について私の意見を述べさせていただこうと考えました。

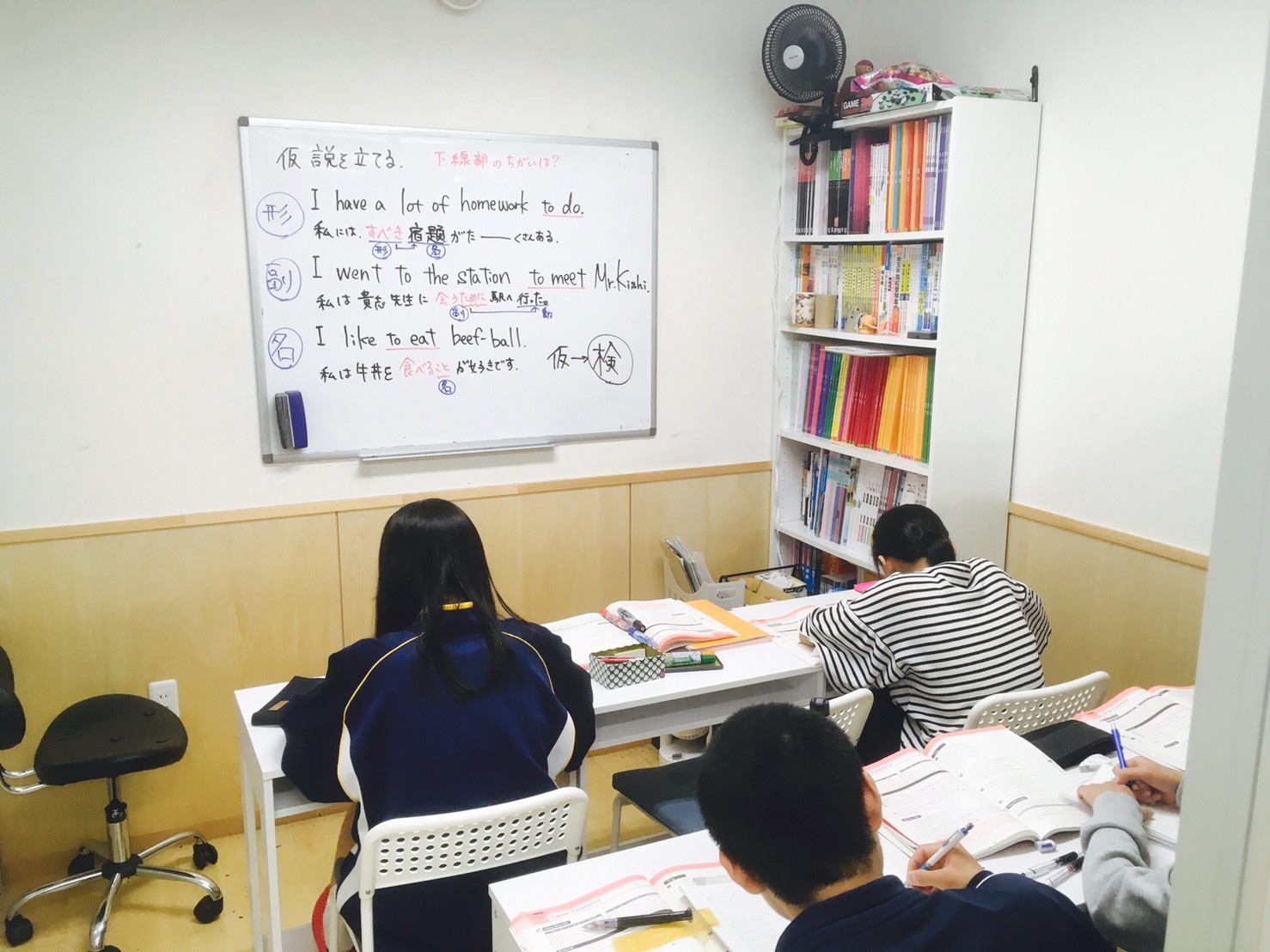

まず、「考える力」とは何かというお話ですが、「考える」+「力」と言葉を分解してみると分かりやすくなります。「考える」ということは、仮説を立て検証し実証することと定義できます。ですので、これに「力」を加えてあげると、「考える力」とは、「自ら、仮説を立て検証し実証する力」ということができるでしょう。

さて、「考える力」がどのようなものか分かりました。次は、これをどのように身につけていくかというお話です。

結論から言えば、「仮説を立てる練習をすること」が最も必要なことかと思います。というのも中高生の場合、検証するための方法(問題を解く方法)や、検証(解き方)、実証(答え)は授業内で教えられますから、ここは十分練習する機会があると思うのです。他方、仮説を立てる≒予想するということを行う機会はなかなかありません。

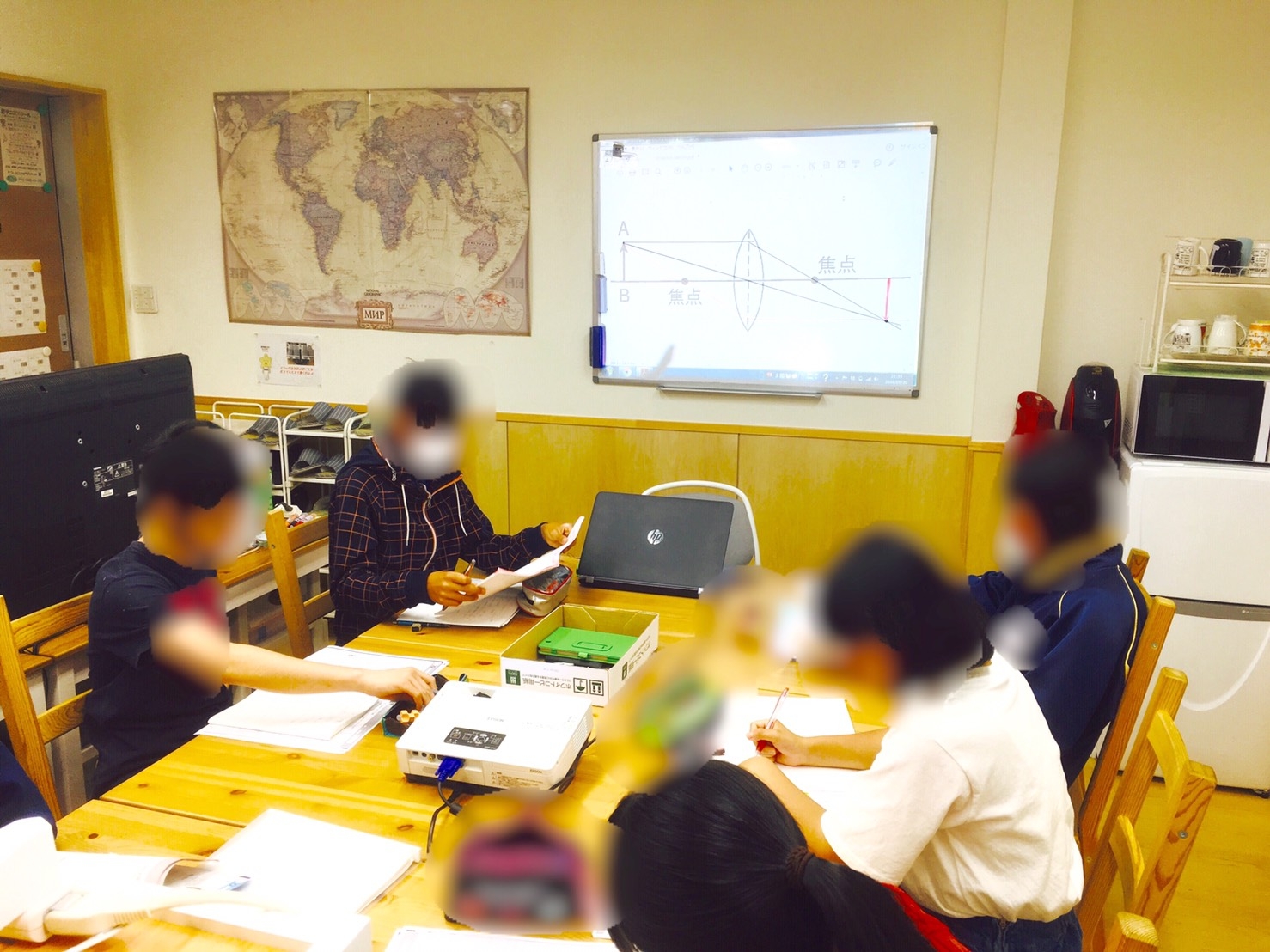

そこで、星学院では、高学年の集団クラスを中心に「仮説を立てる練習」を始めた次第です。具体的には、学習する内容を示し「どう答えるか」「なぜそうなると思うのか」を考える(予想する)ということです。

もちろん、的外れな意見が出てくることもありますが、仮説を立てることで、考えてから課題に取り組むことを習慣化することができるほか、学習を自分ゴト化することも可能になります。

この取り組み自体は、最近はじめたものですが、今後は授業毎に行い生徒の「考える力」を養っていきたいと思います。

最後に余談ですが、私が大学院生だった頃、ビジネスシミュレーションという仮想の会社を立ち上げて、ビジネスプランを作成していくという授業がありました。その頃に、担当していた先生から「仮説がないと、何を検証して良いか分からない。そんな検証なら、しないほうが良い。」と言われたことがあったのを思い出しました。今さらになって、この先生が言っていた言葉の意味が分かったような気がします。

私自身も、生徒と同じように「考える力」を養っていかなくては... そんなことを感じた今日この頃でした。