こんばんは!塾長の新井です!

今日は「テスト結果を分析して次のテストに繋げよう!」というお話をしていきたいと思います。

久喜市内では中学校の中間テストが終わり、1週間が経過しました。そろそろ全教科答案が手元に返ってきて、一喜一憂しているころではないでしょうか?

しかし、うかうかしてる暇はありませんよ! 太東中学校をはじめ、あと2週間少々で期末テストを向かえる学校もありますからね><

だからこそ、今回のテスト結果を分析して、次への戦略・戦術を立てなければなりません。

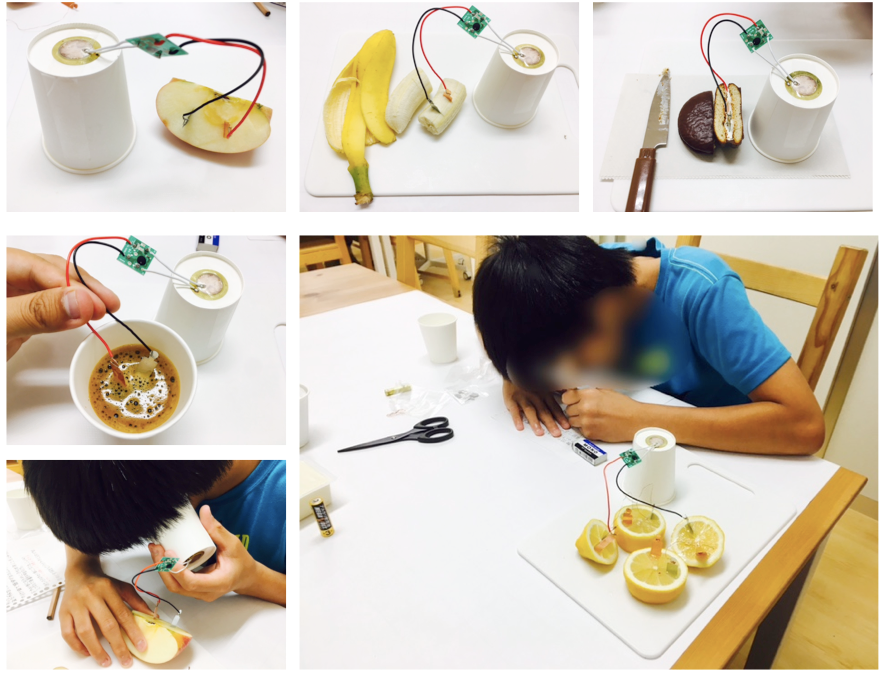

ホシガク生向けには、分析シート(写真のもの)を作成して「何が問題か」「どこが問題か」「なぜ問題なのか」「どのようにしていくか」を詳細に説明するようにしています。経営学を学ぶ人にはおなじみクリティカル・シンキングの3W1Hというフレームワークです。星学院では、これを成績分析に活用しています!

さてさて、このテスト結果分析方法ですが、問題の傾向は個々に異なるので、なかなかご説明のしようがありません。

しかし、これを考える際のヒントとなることは、比較的共通して言えることですので、簡単にご説明していきたいと思います。

まずは、テストの点数の取り方をいくつかのパターンに分類してみましょう。(若干のもれがありますが、ご容赦ください)

1)全教科とも平均点を大きく上回っているケース

この場合は、テスト対策も全方位的に行っていく必要があります。このときに重要なのは、バランスです。だれしもが、どの教科をどれくらい学習したか、記録をつけている訳ではありませんので、だいたいのケースでバランスが崩れてきます。

そこで、学習曜日と曜日ごとの目標を1週間のはじめにまとめ、それに従った学習を進めていくことをおススメします。(もちろん1週間の終わりにチェックと改善を検討することも必要です)

2)特定の教科が高得点で、それ以外は平均を下回っているケース

この場合、意見が割れるところだと思います。星学院では、「改善すること」よりも「伸長すること」を教育の柱においていますので、基本的には得意領域に戦力を投下することをおススメしています。

ただし、これだと、全体での点数が変わらず成績の伸び悩みに繋がる恐れがあります。そこで、苦手教科の学習法を見直し、合理化することで、これらの伸長も狙うようにしていきます。

具体的には、得意教科の学習法を応用するというものです。面白いことに、得意教科ほど合理的な(自分にあった)学習法が確立されていたりします。だからこそ、苦手教科も得意教科に準拠させて学習することで伸長させることが可能となるのです。

3)全教科が平均点を下回っているケース

保護者様にとって最も悩まれるケースかと思います。この場合は、特定の教科(1~2教科)に戦力を集中することをおススメしています。具体的には、好きな教科(≒頑張ってみようと思える教科)を確認し、その教科の対策を徹底して行っていくのです。

「えっ...他の教科は?」と思われる方もいらっしゃると思います。しかし、5教科ないし9教科全方位的に学習してしまうと、総倒れになってしまう可能性が大いに考えられます。だからこそ、戦力を一点集中で投下していく方がよいのです。

ちなみに、特定の教科の成績があがれば、その教科を自立学習に移行することができるほか、学習習慣も付けやすくなります。そうなれば、次の教科にターゲットを変えていくというステップに進むことも可能でしょう。

なお、好きな教科が無い場合で且つ特段の不自由がない場合は、社会に力を注いでみるのもおススメです。社会は「分かる」と「できる」が一致する科目であることから、取り組み方法を工夫すれば、短期的な成績伸長を狙うことが可能となります。

後で後悔しないよう、テスト結果を分析して、適切な学習をしていきたいですね!

星学院では、一人ひとりの特性に合わせて、オーダーメイドの対策を考えていきますので、お困りの際はぜひお気軽にご相談ください!

※写真はサンプルです。実際の生徒情報ではありません。